欢迎进入北京鑫视科科技有限公司网站!

24小时热线电话:4008058599

24小时热线电话:4008058599

欢迎进入北京鑫视科科技有限公司网站!

24小时热线电话:4008058599

24小时热线电话:4008058599

原位光谱技术解析光热催化 CO₂加氢反应机理的研究进展

原位光谱技术解析光热催化 CO₂加氢反应机理的研究进展 更新时间:2025-09-11

更新时间:2025-09-11 点击次数:374

点击次数:374

光热催化 CO₂加氢制备高值化学品和燃料是一种缓解能源和环境问题的有效途径。深入理解其反应机理对开发高效催化剂至关重要。原位光谱技术能够在反应条件下实时监测催化剂表面物种和反应过程,为揭示光热催化 CO₂加氢反应机理提供了有力手段。本文介绍了原位红外光谱、原位 X 射线光电子能谱等原位光谱技术在光热催化 CO₂加氢反应机理研究中的应用,总结了通过这些技术所揭示的反应路径、活性位点以及光热协同作用机制等方面的研究成果,并对该领域未来发展方向进行了展望。

一、引言

随着全球工业化进程的加速,CO₂排放导致的环境问题和传统化石能源的逐渐枯竭,促使人们迫切寻找可持续的能源解决方案。光热催化 CO₂加氢反应,作为一种将 CO₂转化为有价值化学品和燃料的潜在策略,受到了广泛关注。在该反应体系中,利用光能和热能协同驱动 CO₂与 H₂发生反应,生成如 CO、CH₄、甲醇等产物,不仅能够实现 CO₂的减排,还可获得重要的能源化学品,具有重要的经济和环境意义。

要实现光热催化 CO₂加氢反应的高效应用,关键在于深入理解其反应机理。传统的催化剂表征技术通常在非反应条件下进行,难以真实反映催化剂在实际反应过程中的状态和变化。原位光谱技术则能够在反应进行时,实时监测催化剂表面物种的吸附、转化以及电子结构的变化等信息,为揭示光热催化反应机理提供了视角,有助于指导高性能光热催化剂的设计与开发。

二、光热催化 CO₂加氢反应概述

2.1 反应体系及产物

光热催化 CO₂加氢反应体系中,反应物 CO₂和 H₂在光热催化剂的作用下,可能发生多种反应路径,生成不同产物。常见的产物包括 CO、CH₄、甲醇(CH₃OH)以及 C₂+ 烃类等。其中,生成 CO 的反应主要通过逆水煤气变换(RWGS)反应进行,即 CO₂ + H₂ ⇌ CO + H₂O。而生成 CH₄的反应则涉及一系列复杂的加氢步骤,从 CO₂逐步加氢生成 CH₄,其总反应式为 CO₂ + 4H₂ → CH₄ + 2H₂O。生成甲醇的反应路径为 CO₂ + 3H₂ → CH₃OH + H₂O。不同的催化剂和反应条件会导致产物分布有显著差异,理解这些反应路径和产物生成机制是研究光热催化 CO₂加氢的基础。

2.2 光热协同作用原理

光热催化过程中,光和热存在协同效应。从光致热效应角度,光响应材料能够吸收太阳光(涵盖紫外线、可见光和红外线),将光能转化为热能,提升反应体系温度,减少对外部热源的依赖,且相较于仅依赖紫外线和可见光的光催化,能更充分利用太阳能。在光生载流子效应方面,当光照射到催化剂上,若催化剂具有合适的能带结构,会吸收光子产生电子 - 空穴对。这些光生载流子可迁移至催化剂表面,参与氧化还原反应,促进 CO₂和 H₂的吸附与活化。例如,光生电子可用于还原 CO₂,而空穴则可参与 H₂的氧化过程。同时,产生的热量可加快反应动力学过程,促进反应物分子在催化剂表面的扩散以及反应中间体的转化,光生载流子和热相互配合,共同促进 CO₂加氢反应的进行。

三、原位光谱技术在光热催化 CO₂加氢反应机理研究中的应用

3.1 原位漫反射傅里叶变换红外光谱(DRIFTS)

3.1.1 监测反应中间体

原位 DRIFTS 可实时监测光热催化 CO₂加氢过程中催化剂表面吸附物种和反应中间体。在 Mo₂N/MoO₂₋ₓ光热催化剂催化 CO₂加氢反应中,通过原位 DRIFTS 能清晰观察到 NHₓ中间体的存在,这表明催化剂中的 N 位点对反应物 H₂有吸附活化作用。同时,可观测到碳氧物种,且能清晰捕捉到甲酸根中间体,精准表征了 CO₂加氢的反应路径,证明了催化剂中 O 空位对 CO₂分子的吸附活化功能。在研究负载型金属催化剂催化 CO₂加氢制甲烷反应时,原位 DRIFTS 检测到反应过程中出现CO₃、HCO₃、HCOO 和CO 等物种,光照下HCOO 物种峰值强度降低,CH₄信号增强,说明HCOO 是 CO₂转化为 CH₄的关键中间体,且光照能促进其向 CH₄转化。

3.1.2 研究反应路径

通过跟踪不同反应条件下原位 DRIFTS 谱图中特征峰的变化,可推断光热催化 CO₂加氢的反应路径。在改性费托合成(CO₂ - FTS)路径研究中,借助原位 DRIFTS 监测到 CO₂首先通过逆水煤气变换反应在催化剂表面被还原为 CO,随后 CO 与 H₂发生后续链增长和加氢反应,逐步生成不同碳数的烃类产物。在甲醇中间体路径研究中,能观察到 CO₂与 H₂反应生成甲醇相关中间体的信号变化,进而明确甲醇生成及后续转化为其他含氧化合物或烯烃、芳烃的反应路径。

3.2 原位 X 射线光电子能谱(XPS)

3.2.1 分析活性位点电子结构变化

原位 XPS 可在反应条件下测定催化剂表面元素的化学态和电子结构变化,确定活性位点性质。在研究单原子镍(Ni)锚定在氧化铟(In₂O₃)纳米晶体上的光热催化剂时,通过原位 XPS 结合同步辐射 X 射线吸收光谱(XAS),确认了 Ni 物种的原子级分散及价态为 + 2.1。在光热催化 CO₂加氢反应过程中,原位 XPS 监测到 Ni 位点电子结构变化,表明其对反应中间体的吸附和活化作用机制。对于一些负载型金属催化剂,可通过原位 XPS 分析金属与载体间电子转移情况,明确活性位点的电子结构变化对催化性能的影响。

3.2.2 揭示活性位点与反应物作用机制

通过原位 XPS 研究活性位点与 CO₂、H₂等反应物作用时元素结合能变化,揭示作用机制。如在某催化剂体系中,反应过程中原位 XPS 显示 N 1s 向低结合能位移,证明了 NHₓ中间体形成,说明催化剂中 N 位点对 H₂吸附活化作用。在 CO₂吸附方面,可通过观察 C、O 元素结合能变化,了解 CO₂在活性位点的吸附方式和活化过程,为理解反应起始步骤提供关键信息。

3.3 其他原位光谱技术

3.3.1 原位拉曼光谱

原位拉曼光谱可用于研究催化剂晶体结构、化学键振动等信息在反应过程中的变化。在制备的 Na - Co@C 纳米催化剂用于光热催化 CO₂加氢反应中,原位拉曼光谱研究发现光照对 Na - Co@C 纳米颗粒表面富电子碳物质形成有直接作用,这些物质促进了 CO₂在催化剂表面解离生成 CO,并通过 CO 插入机制生成乙醇。在一些氧化物催化剂体系中,原位拉曼光谱能监测到催化剂晶格氧振动模式变化,反映出 CO₂加氢反应过程中催化剂结构与活性的关联。

3.3.2 原位紫外 - 可见漫反射光谱

原位紫外 - 可见漫反射光谱可监测催化剂在光热反应过程中对光的吸收变化,从而了解催化剂电子跃迁、能带结构变化等信息。在某些半导体光热催化剂中,通过该技术可观察到光照下光生载流子产生及转移过程中光谱特征变化,分析光生载流子与反应中间体相互作用,为理解光热协同催化中光激发过程对反应的影响提供依据。例如,可通过光谱变化判断光生电子 - 空穴对的分离效率以及其参与 CO₂加氢反应的路径。

四、基于原位光谱技术的光热催化 CO₂加氢反应机理研究成果

4.1 反应路径的确定

通过原位光谱技术,已明确光热催化 CO₂加氢存在多种反应路径。改性费托合成路径中,借助原位 DRIFTS 等技术,观察到 CO₂经逆水煤气变换生成 CO,CO 进一步加氢生成 CH₄及 C₂+ 烃类的反应过程中各中间体变化。在甲醇中间体路径方面,同样通过原位光谱捕捉到从 CO₂到甲醇中间体及后续产物转化的信号。并且,对于一些特殊催化剂体系,还发现了有别于传统路径的反应过程。如在单原子 Ni 修饰的 In₂O₃催化剂上,结合原位实验和理论计算,提出了新的 CO₂加氢生成 CH₄的反应路径,Ni 位点对关键中间产物 * CO 的强吸附作用改变了反应路径,实现了接近 100% 的 CH₄选择性。

4.2 活性位点的识别与作用机制

利用原位光谱技术成功识别出多种光热催化剂的活性位点,并阐明其作用机制。在 Mo₂N/MoO₂₋ₓ催化剂中,通过原位 DRIFTS 和原位 NAP - XPS 等技术证明 N 原子和 O 空位为双活性位点,N 位点吸附活化 H₂,O 空位吸附活化 CO₂,二者协同作用降低反应能垒。对于负载型金属催化剂,如 Ir - CoO/Al₂O₃,通过多种表征手段结合原位光谱,确定 Ir 纳米颗粒为活性位点,CoO 与 Ir 紧密接触,作为光催化剂为 Ir 提供电子,同时作为 “纳米加热器" 提高 Ir 活性位点周围局部温度,促进反应物分子吸附、活化和转化。在单原子催化剂中,如 P/Cu SAs@CN 催化剂,g - C₃N₄载体上的 P 单原子作为空穴捕获位点,Cu 原子作为电子捕获位点,显著提高载流子分离效率,促进 CO₂加氢反应。

4.3 光热协同作用机制的阐释

原位光谱技术为深入理解光热协同作用机制提供了有力证据。从光生载流子角度,通过原位紫外 - 可见漫反射光谱、原位 XPS 等技术,监测到光激发下催化剂产生光生电子 - 空穴对以及其转移过程,如在 GaN NWs/Si 负载二元 PtRh 金属助催化剂的光热协同架构中,原位光照 XPS 表明光生电子由 GaN 转移到 PtRh 上,参与 CO₂加氢反应。在光致热效应方面,通过测量反应过程中催化剂温度变化及结合原位光谱监测到的反应中间体变化,如在 Fe₃O₄和 Fe₃C 催化剂体系中,超快瞬态吸收光谱结合温度变化分析,解释了光致热效应如何通过调控反应中间体生成及产物形成 / 解吸行为,提高产物选择性。并且,通过对比不同光热条件下原位光谱结果,明确了光生载流子与光致局域高温协同促进 CO₂加氢反应,降低反应表观活化能,如在 PtRh 修饰的 GaN NWs/Si 催化架构中,光热耦合催化使 CO₂加氢表观活化能从 2.09 eV 下降到 1.18 eV。

五、结论与展望

5.1 研究总结

原位光谱技术在光热催化 CO₂加氢反应机理研究中发挥了关键作用。原位 DRIFTS、原位 XPS 等多种原位光谱技术从不同角度,如监测反应中间体、分析活性位点电子结构变化、揭示光热协同作用机制等,为深入理解该反应体系提供了丰富信息。通过这些技术,确定了多种反应路径,识别出各类催化剂的活性位点及其作用机制,阐释了光热协同促进反应的内在原理,为光热催化剂的设计和优化奠定了坚实理论基础。

5.2 未来研究方向

尽管目前取得了一定成果,但未来仍有诸多研究方向值得探索。一方面,需要进一步开发和完善原位光谱技术,提高其时间和空间分辨率,以更精准地捕捉反应过程中快速变化的中间体和微观结构变化。另一方面,深入研究复杂催化剂体系中多活性位点之间的协同作用机制,以及光热条件下催化剂的动态结构演变对反应性能的影响。此外,结合理论计算与原位光谱实验,构建更准确的反应动力学模型,实现对光热催化 CO₂加氢反应的精准预测和调控。同时,探索新型光热催化剂材料,利用原位光谱技术快速筛选和优化催化剂,提高 CO₂加氢反应的效率和选择性,推动该技术从基础研究向实际应用转化。

产品展示

将太阳能转化为热能,并将其转化为化学能的催化反应,光热催化反应。根据能量转换路径以及热能和电子激发起到催化反应作用程度的不同,将光热催化分类为光辅助热催化,热辅助光催化以及光热协同催化。

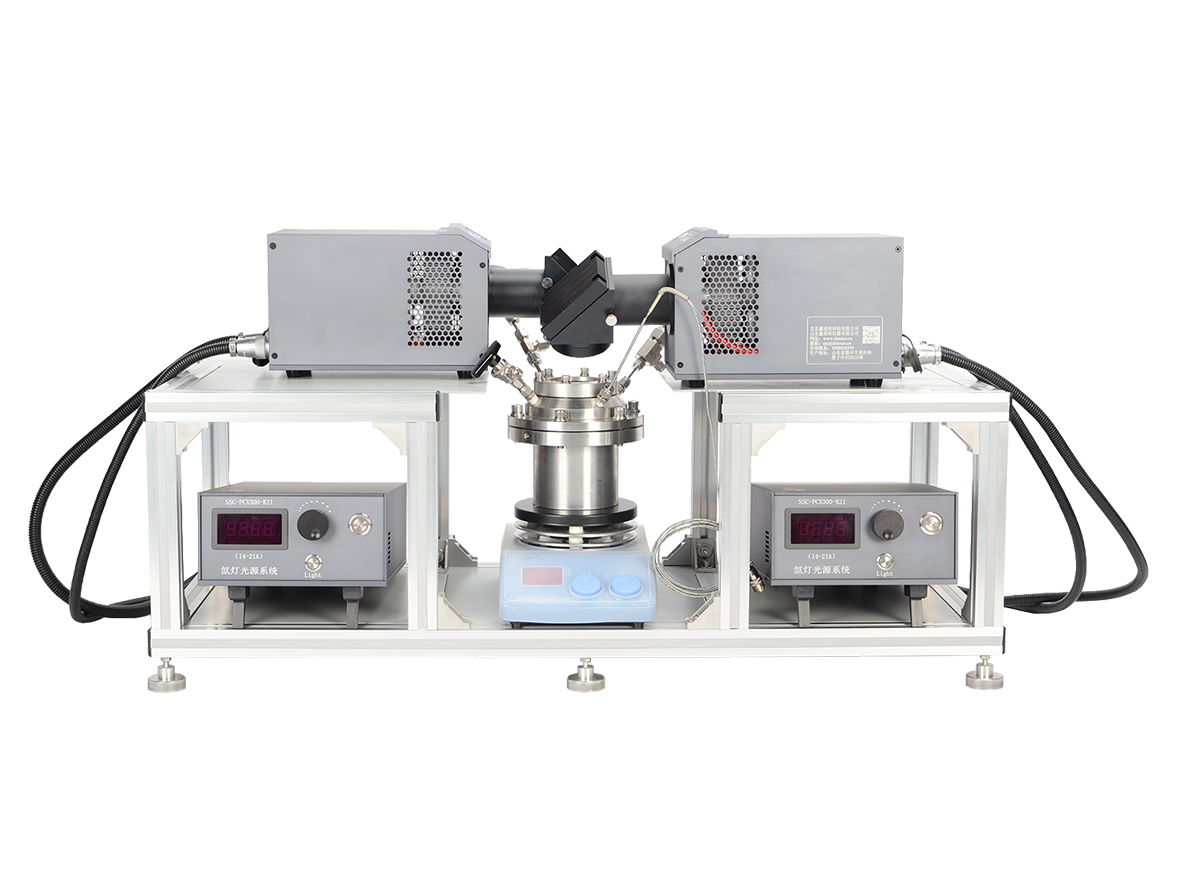

SSC-PTCR光致热催化反应系统,实现了双光源照射,提高了光致热的能量输出,加快光催化实验的进度,可以实时监测催化剂温度;配套的质量流量PLC控制系统,实现各种反应气体的任意匹配,更有利于实验的调整,配方的研发。

SSC-PTCR光致热催化反应系统,配合控温和磁力搅拌器,直接升级为釜式光热催化系统,可以实现一机多用,多种体系下评价催化剂的活性。

产品优势:

1)、自主研发控温系统,杜绝温度过冲;

2)、配置蓝宝石晶体窗口,具有高强度、高硬度,耐高温、耐磨擦、耐腐蚀,透光性能好、电绝缘性能优良;

3)、内部磁力搅拌;

4)、内含粉末催化剂放置平台,气体与催化剂充分接触;

5)、釜体内部即可实现气固反应,也可以实现气液反应;

6)、实现在高压(<5MPa)高温(<250℃)下的材料催化;

7)、法兰双线密封技术,解决密封泄漏问题;

8)、配置高质量针型阀、三通球阀、压力表,实现了灵活控制釜体压力;

9)、配置安全卸荷阀,给实验安全环境又添了一道安全;

10)、釜内配置有报警,当出现超温、超压情况时,自动切断加热电源,让操作更安全;

11)、反应釜还采用双线槽柔性密封,良好的密封结构解决了搅拌存在的泄露问题,使整个介质和搅拌部件处于密封的状态中进行工作,因此更适合用于各种易燃易爆、贵重介质及其它渗透力强的化学介质进行搅拌反应。