欢迎进入北京鑫视科科技有限公司网站!

24小时热线电话:4008058599

24小时热线电话:4008058599

欢迎进入北京鑫视科科技有限公司网站!

24小时热线电话:4008058599

24小时热线电话:4008058599

宽光谱响应光电流动反应池的构效关系:催化剂设计与光吸收优化

宽光谱响应光电流动反应池的构效关系:催化剂设计与光吸收优化 更新时间:2025-11-26

更新时间:2025-11-26 点击次数:217

点击次数:217

宽光谱响应光电流动反应池作为光催化与流动化学交叉领域的核心器件,其性能提升依赖催化剂结构设计与光吸收特性的协同优化。本文系统阐述宽光谱响应催化剂的分子设计策略、光电极微结构调控对光吸收的强化机制,揭示催化剂 - 光电极 - 流动体系的构效关联规律。通过能级工程、界面调控与流场优化的多维度协同,实现光吸收范围从紫外区向可见光及近红外区拓展,同时降低光生载流子复合损耗、提升传质效率。结合密度泛函理论计算与实验表征,明确催化剂电子结构、光电极陷光特性与流动参数对反应效率的耦合影响机制,为高效光电流动反应池的设计与规模化应用提供理论支撑和技术参考。

1 引言

能源危机与环境问题的加剧推动了太阳能转化技术的快速发展,光电流动反应池融合光催化的绿色特性与流动反应的高效传质优势,在清洁能源制备、污染物降解等领域展现出广阔应用前景。传统光电流动反应池存在光吸收范围窄、催化剂量子效率低、规模化后性能衰减等瓶颈,核心症结在于催化剂结构与光吸收特性的不匹配,以及流动体系中光 - 电 - 化学耦合效应的调控缺失。

宽光谱响应是提升太阳能利用率的关键,需通过催化剂分子设计突破传统材料的光吸收局限;而流动体系的动态特性要求光吸收优化需兼顾传质效率与电荷传输动力学。构效关系作为连接结构设计与性能输出的核心纽带,其本质是催化剂电子结构、光电极微结构与流动参数对光吸收 - 电荷分离 - 表面反应全链条的协同调控规律。本文聚焦催化剂设计与光吸收优化两大核心维度,系统解析宽光谱响应光电流动反应池的构效关联机制,为器件性能突破提供新思路。

2 宽光谱响应催化剂的设计策略与构效基础

2.1 能级工程导向的分子结构设计

催化剂的光响应范围本质由其电子结构决定,通过精准调控前线轨道能级差可实现宽光谱吸收。何军教授团队通过理论计算指导的能级匹配设计,构建光敏配体与金属氧簇协同的一体化 MOF 材料,突破传统两步式配体 - 簇电荷转移(LCCT)限制,实现电子从配体高占据轨道(HOMO)到金属簇低空轨道(LUMO)的直接跃迁,使光吸收红移至可见光区。这种分子层面的精准设计,在无需光敏剂、牺牲剂辅助的情况下,将光催化全解水产氢速率提升 5 倍以上,验证了能级工程对宽光谱响应与催化活性的协同强化作用。

对于半导体基催化剂,异相结构建是优化能级结构的有效路径。通过耦合窄带隙半导体与宽禁带材料形成异相结,可拓宽光吸收范围并构建电荷单向转移通道,抑制载流子复合。李灿院士团队的研究证实,异相结光电极中光生电荷可依照 PEC 器件电荷流动原则定向迁移,显著提升分离效率。如 CdSe 量子点修饰的 TiO₂复合材料,通过量子点与 TiO₂的能级匹配,将光吸收扩展至可见光区,其降解罗丹明 B 的反应速率常数是纯相 TiO₂的 52.5 倍。

2.2 界面调控与负载策略优化

催化剂与光电极的界面接触质量直接影响光生电荷传输效率,进而关联宽光谱响应的实际转化效果。浙江大学单冰课题组设计的聚合物分子光电极,通过聚咔唑与 PEDOT 链之间的 π-π 相互作用缩短电荷传输链间距,同时利用吡啉光敏剂与硫化镍催化剂的直接电子转移机制,避免传统两步转移的能量损耗,实现 34.4% 的外量子效率。这种界面调控策略通过增强催化剂与光敏剂的接触紧密性,确保宽光谱吸收产生的光生电荷快速分离,为构效协同提供结构基础。

催化剂负载方式需兼顾分散性与稳定性,避免团聚导致的光吸收屏蔽与活性位点减少。采用原位化学聚合、量子点修饰等方法,可实现催化剂在光电极表面的均匀分散,同时构建稳定的电荷传输通道。氮掺杂碳修饰的 TiO₂复合材料(CTS/TiO₂)通过壳聚糖衍生的碳氮源原位负载,不仅将光吸收范围扩展至 650nm,还在可见光下实现 96.8% 的罗丹明 B 降解率,展现出负载策略对宽光谱响应与催化活性的同步提升作用。

3 光吸收优化的关键路径与强化机制

3.1 光电极微结构陷光设计

光电极表面微结构调控是提升宽光谱吸收效率的核心手段,通过增加光程长度、减少光反射实现光吸收强化。桂林电子科技大学团队提出的表面凹陷结构设计,利用陷光效应减少光逃逸,其光吸收提升优于单纯增大表面积的金字塔结构,通过优化深宽比可进一步降低反射率、延长光程。这种微结构设计通过物理机制强化光捕获,与催化剂的宽光谱响应特性形成协同,为全光谱利用率提升提供结构支撑。

光子晶体材料凭借独特的光学特性成为光吸收优化的重要载体。福州大学团队制备的 TiO₂、ZnO 光子晶体光催化剂,通过调控晶格结构实现光子的选择性反射与透射,抑制载流子辐射复合,其对甲基橙、罗丹明 B 的降解性能优于传统 P25 催化剂。光子晶体与宽光谱响应催化剂的结合,可实现光吸收与电荷分离的协同优化,为构效关系的深化提供新路径。

3.2 流动体系的光吸收协同优化

光电流动反应池的动态特性要求光吸收优化需与流场参数相匹配,通过 CFD 数值模拟可精准调控流动条件以提升光吸收效率。研究表明,催化剂膜表面积、流场构型、液固比(S/V)及 inlet 参数对光吸收与传质效率具有显著影响,当 inlet 流量 10mL/min、直径 10mm、S/V 值 0.034m⁻¹ 时,四环素盐酸盐降解率可达 96.34%。这种流场优化通过提升反应体系的均匀性,避免局部光遮挡与传质受限,确保宽光谱吸收的均匀性与持续性。

规模化应用中,光电极尺寸扩大易导致电荷传输损耗与光吸收不均,需通过结构设计实现放大效应最小化。单冰课题组开发的 25cm² 扩大化光电极,通过分散的电荷传输路径设计,使效率损耗低于 1%,其核心在于光电极网络中 PEDOT 链间距(52nm)远小于空穴传输长度(176nm),确保宽光谱吸收产生的电荷高效传输。这种规模化优化策略为宽光谱响应光电流动反应池的实际应用提供了关键技术支撑。

4 构效关系的调控规律与协同机制

4.1 电子结构 - 光吸收 - 催化活性的关联规律

宽光谱响应光电流动反应池的构效关系核心的是催化剂电子结构与光吸收特性的匹配规律。催化剂的能带宽度决定光响应阈值,通过元素掺杂、异相结构建等方式调控能带结构,可实现光吸收范围从紫外区向可见光及近红外区拓展;而能级位置的精准匹配则确保光生电荷有效分离,避免宽光谱吸收产生的载流子复合损耗。密度泛函理论计算与时间分辨光谱表征证实,直接电荷转移机制相较于间接转移可显著提升载流子分离效率,是构效协同的关键热力学基础。

4.2 微结构 - 流场 - 反应效率的耦合效应

光电极微结构与流动体系的动态耦合直接影响构效关系的实际输出。凹陷结构、光子晶体等微结构设计强化光吸收,而流场参数优化则提升传质效率,两者协同确保宽光谱吸收产生的活性物种快速与反应物接触,避免表面反应受限。当催化剂分散均匀性、光电极陷光特性与流场均匀性达到佳匹配时,可实现光吸收 - 电荷分离 - 传质 - 反应的全链条协同,如模块化设计的光电流动反应池通过结构集成,在规模化条件下仍保持高效的宽光谱响应与催化性能。

5 结论与展望

宽光谱响应光电流动反应池的构效关系本质是催化剂设计、光吸收优化与流动体系调控的多维度协同。通过能级工程与界面调控的催化剂设计策略,可实现宽光谱吸收与高效电荷分离的同步;光电极微结构陷光设计与流场优化的结合,为光吸收效率提升提供物理支撑;而电子结构 - 光吸收 - 反应效率的耦合规律,则为构效关系的精准调控提供理论依据。

未来研究需聚焦三个方向:一是开发兼具宽光谱响应、高稳定性与低成本的新型催化剂,通过多元素掺杂与复合结构设计突破现有材料局限;二是构建光 - 电 - 流场多场耦合的数值模拟模型,实现构效关系的精准预测与器件优化;三是推进模块化与规模化技术开发,解决放大过程中的性能衰减问题。通过多学科交叉融合,进一步深化构效关系认知,有望推动宽光谱响应光电流动反应池在清洁能源与环境治理领域的实际应用。

产品展示

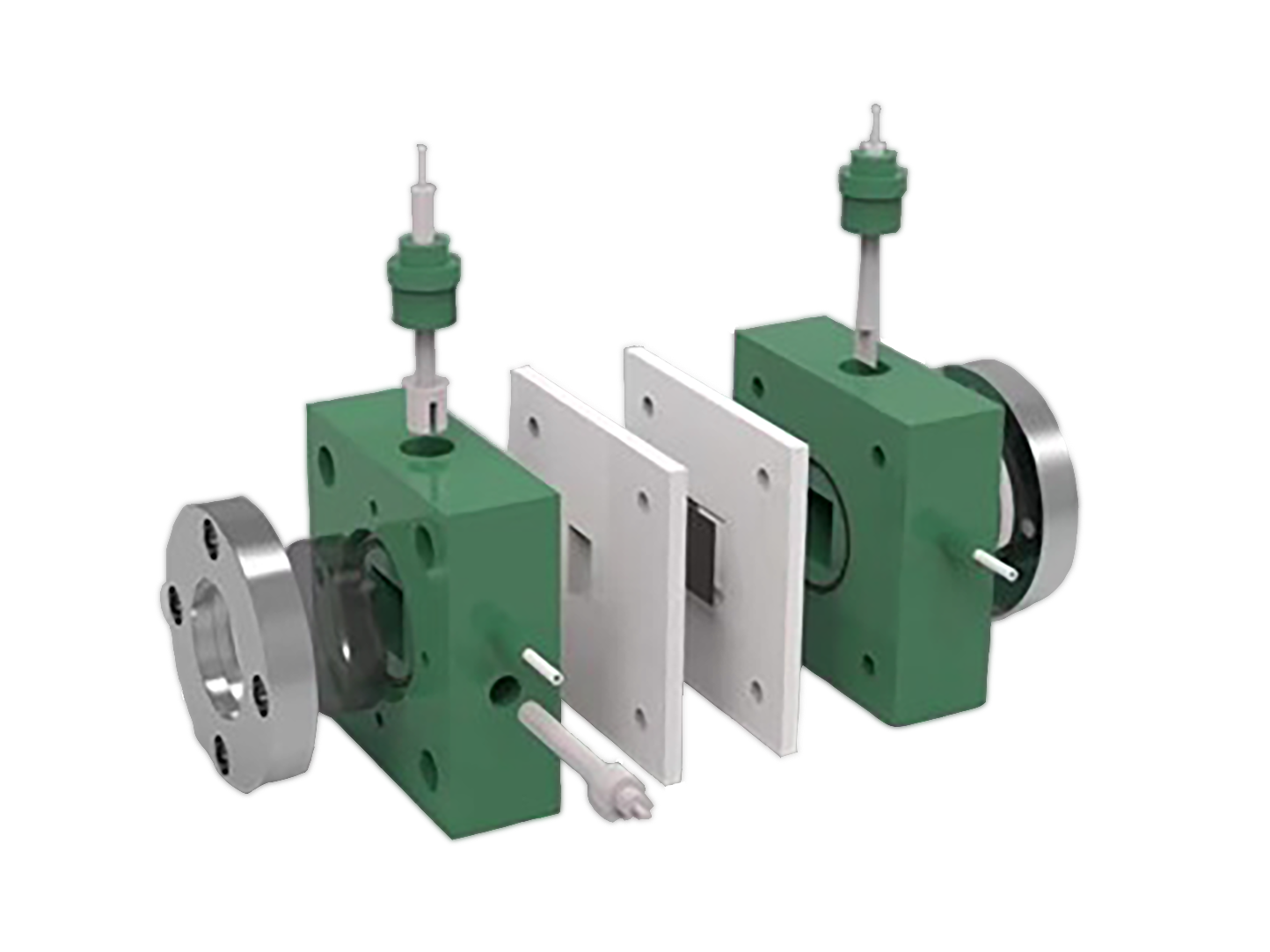

SSC-PEFC20光电流动反应池实现双室二、三、四电极的电化学实验,可以实现双光路照射,用于半导体材料的气-固-液三相界面光电催化或电催化的性能评价,可应用在流动和循环光电催化N2、CO2还原反应。反应池的优势在于采用高纯CO2为原料气可以直接参与反应,在催化剂表面形成气-固-液三相界面的催化体系,并且配合整套体系可在流动相状态下不断为催化剂表面提供反应原料。

SSC-PEFC20光电流动反应池解决了商业电催化CO2还原反应存在的漏液、漏气问题,采用全新的纯钛材质池体,实现全新的外观设计和更加方便的操作。既保证了实验原理的简单可行,又提高了CO2还原反应的催化活性,为实现CO2还原的工业化提供了可行方案。

产品优势:

SSC-PEFC20光电流动反应池优势:

● 半导体材料的电化学、光电催化反应活性评价;

● 用于CO2还原光电催化、光电解水、光电降解、燃料电池等领域;

● 微量反应系统,极低的催化剂用量;

● 配置有耐150psi的石英光窗;

● 采用纯钛材质,耐压抗腐蚀;

● 导电电极根据需要可表面镀金、钯或铂,导电性能佳,耐化学腐蚀;

● 光电催化池可与光源、GC-HF901(EPC)、电化学工作站、采样系统、循环系统配合,搭建光电催化CO2还原系统,实现在线实时测试分析。