欢迎进入北京鑫视科科技有限公司网站!

24小时热线电话:4008058599

24小时热线电话:4008058599

欢迎进入北京鑫视科科技有限公司网站!

24小时热线电话:4008058599

24小时热线电话:4008058599

光致热协同催化反应系统的构建原理与多场耦合机制解析

光致热协同催化反应系统的构建原理与多场耦合机制解析 更新时间:2025-09-28

更新时间:2025-09-28 点击次数:428

点击次数:428

在能源转化、环境治理等领域,催化技术一直扮演着关键角色。传统催化反应往往面临反应效率低、能耗高、选择性差等问题,而光致热协同催化反应系统通过巧妙整合光能与热能的优势,为解决这些难题提供了新的方向。深入理解该系统的构建原理与多场耦合机制,是推动其工业化应用的核心前提。

一、光致热协同催化反应系统的构建原理

光致热协同催化反应系统的核心逻辑,是通过 “光 - 热 - 催化" 三者的协同作用,突破单一光催化或热催化的性能瓶颈。其构建需围绕核心组件设计与协同作用逻辑两大维度展开,确保光能高效转化为热能并与催化活性位点精准匹配。

(一)核心组件的功能与设计

光致热协同催化系统主要由光致热材料、催化活性组分、反应载体 / 基底三部分构成,各组件的功能定位与设计细节直接决定系统性能。

光致热材料:光能到热能的转化核心

光致热材料需具备强宽光谱吸收能力(尤其是可见光与近红外光)和高光热转换效率,其作用是将外界输入的光能快速转化为局部热能,为催化反应提供温度条件。常见的光致热材料包括贵金属纳米颗粒(如 Au、Ag、Pt,通过表面等离激元共振效应增强光吸收)、碳基材料(如石墨烯、碳纳米管,凭借高比表面积和共轭结构实现广谱吸收)、半导体复合材料(如 TiO₂/ 黑磷异质结,通过缺陷工程调控光吸收范围)。

设计时需重点优化材料的形貌(如纳米片、核壳结构)与尺寸(如贵金属纳米颗粒直径控制在 10-50nm 以表面等离激元效应),确保光吸收效率>80%,光热转换效率>60%,同时避免材料团聚导致的性能衰减。

催化活性组分:反应位点的精准调控

催化活性组分是实现反应物吸附、活化与产物脱附的核心,需与光致热材料形成协同作用 —— 既需利用光致热材料提供的局部高温提升反应动力学,又需通过自身电子结构调控增强反应选择性。

活性组分的设计需遵循 “匹配性原则":若目标反应为氧化还原反应(如 CO 氧化、VOCs 降解),可选择过渡金属氧化物(如 Co₃O₄、MnO₂)或单原子催化剂(如 Pt 单原子,原子利用率>90%),利用其可变价态实现电子转移;若为能源转化反应(如光热催化制氢、CO₂还原),则需选择具有高导电性的活性组分(如 Ni 纳米颗粒、Cu 单原子),降低电荷转移阻力。此外,活性组分的负载量需精准控制(通常为 0.5%-5%),过量会导致活性位点团聚,不足则无法满足反应需求。

反应载体 / 基底:结构支撑与传质优化

载体的作用不仅是固定光致热材料与活性组分,更需通过多孔结构优化传质效率(如反应物扩散、产物脱附),同时避免局部过热导致的催化剂烧结。常见的载体包括介孔 SiO₂(孔径 2-50nm,比表面积>500m²/g)、Al₂O₃(化学稳定性高,适合高温反应)、金属有机框架(MOFs,可通过孔径调控实现反应物选择性吸附)。

设计时需确保载体的孔隙结构与反应需求匹配:对于小分子反应(如 H₂O 分解),选择介孔载体以降低扩散阻力;对于大分子反应(如长链烷烃脱氢),则需选择大孔载体(孔径>50nm)避免传质限制。同时,载体表面需进行改性(如羟基化、氨基功能化),增强与光致热材料、活性组分的相互作用,提升系统稳定性。

(二)协同作用的实现逻辑

光致热协同催化并非 “光催化 + 热催化" 的简单叠加,而是通过 “能量协同" 与 “反应协同" 实现 1+1>2 的效果,其核心逻辑可分为三个步骤:

光能捕获与热转化:光致热材料吸收外界光源(如太阳光、氙灯)后,通过两种机制实现热转化 —— 对于贵金属材料,表面等离激元共振(SPR)导致自由电子集体振荡,能量通过电子 - 声子耦合转化为晶格热能;对于碳基或半导体材料,光子激发电子从价带跃迁至导带,电子与空穴复合时释放的能量转化为热能。此过程中,局部温度可在数秒内升至 100-500℃(具体取决于光强与材料特性),为催化反应提供 “局部高温环境"。

热驱动的反应动力学提升:局部高温通过两种方式加速反应 —— 一方面,提升反应物分子的动能,降低反应活化能(如热催化 CO 氧化的活化能可从 80kJ/mol 降至 40kJ/mol 以下);另一方面,促进活性组分表面的吸附 - 脱附平衡,减少产物堆积导致的催化剂失活。同时,高温还可调控活性组分的电子结构(如金属纳米颗粒的费米能级偏移),增强对反应物的活化能力。

光 - 热协同的选择性调控:相较于传统热催化(依赖温度调控选择性,易导致副反应),光致热协同系统可通过 “光调控" 与 “热调控" 的结合实现高选择性。例如,在 CO₂光热催化还原中,光能可激发活性组分产生光生电子(增强 CO₂的活化),而热能则提升反应速率,两者协同使 CO 选择性从 50% 提升至 90% 以上;在 VOCs 降解中,光致热材料产生的局部高温可优先活化易分解的 VOCs 分子,同时光生自由基(如・OH、・O₂⁻)可抑制 CO 等副产物生成,实现矿化。

二、光致热协同催化反应系统的多场耦合机制

光致热协同催化系统涉及光场、热场、电场(电子场)、化学场等多场的复杂相互作用,多场耦合机制是理解系统性能调控的关键。各场的作用形式与耦合效应如下:

(一)光场与热场的耦合:能量传递的核心路径

光场与热场的耦合是系统的基础,其核心是 “光生热 - 热助光" 的双向作用,具体表现为两种机制:

光生热的局部温度梯度效应:光致热材料吸收光能后,由于材料内部的光吸收不均(如表面与内部的光强差异),会形成局部温度梯度(温差可达 50-100℃)。这种梯度不仅能驱动反应物向高温区(活性位点)扩散,还能通过 “热泳效应" 加速产物脱附,减少活性位点占用。例如,在光热催化制氢中,TiO₂/ 石墨烯复合材料表面的温度梯度可使 H₂的脱附速率提升 30%,显著提高催化活性。

热助光的载流子分离增强:对于同时具备光催化活性的系统(如半导体 - 光致热材料复合体系),热场可通过两种方式增强光生载流子分离 —— 一方面,高温降低电子 - 空穴的复合能垒,延长载流子寿命(如 BiVO₄/ 碳纳米管体系中,温度从 25℃升至 150℃时,载流子寿命从 1.2ns 延长至 3.5ns);另一方面,热驱动的晶格振动可促进载流子向活性组分转移,减少体相复合。这种 “热助光" 效应使系统在弱光条件下仍能保持高催化效率,拓宽了光源适用范围。

(二)热场与电场(电子场)的耦合:反应动力学的关键调控

热场与电场(电子场)的耦合主要体现在 “热驱动电子转移" 与 “电子结构调控",直接影响反应活化能与选择性:

热驱动的电子转移加速:高温会增强光致热材料与活性组分之间的电子转移效率。例如,在 Au/Co₃O₄复合体系中,当温度升至 200℃时,Au 的表面等离激元电子可通过热激活快速转移至 Co₃O₄的导带,使 Co³⁺还原为 Co²⁺,形成更多氧空位(活性位点),从而将 CO 氧化速率提升 2 倍以上。此外,热场还能降低电子转移的势垒,如在 Ni / 石墨烯体系中,温度每升高 50℃,电子转移电阻降低 15%-20%。

电子结构的热致调控:热场可改变活性组分的电子结构,进而调控反应选择性。例如,在 Cu 基催化剂用于 CO₂光热还原时,低温(<150℃)下 Cu 的 d 带中心较高,易吸附 CO₂生成 CO;而高温(>200℃)下,热致晶格膨胀使 Cu 的 d 带中心降低,更易吸附 H 原子,生成 CH₄。这种 “热致电子结构变化" 为反应选择性的精准调控提供了可能。

(三)化学场与多场的耦合:反应过程的动态平衡

化学场(包括反应物浓度场、产物浓度场、酸碱度场等)与光场、热场的耦合,决定了反应的动态平衡,其核心是 “场驱动的传质与反应协同":

浓度场与光热场的协同传质:光热场产生的局部高温会改变反应物与产物的扩散系数(如温度从 25℃升至 200℃时,CO₂的扩散系数提升 3-4 倍),而浓度场的梯度(如反应物在载体孔隙中的浓度差异)则会驱动分子向活性位点迁移。例如,在 MOFs 负载的光致热催化剂中,MOFs 的孔径调控使 CO₂浓度在活性位点附近提高 5-10 倍,同时光热场加速 CO₂扩散,两者协同使 CO₂还原速率提升一个数量级。

酸碱度场的多场响应:反应过程中生成的酸碱产物(如 H⁺、OH⁻)会改变局部酸碱度(pH),而 pH 的变化又会影响光致热材料的光吸收与活性组分的电子结构。例如,在光热催化 H₂O 分解中,H⁺的生成会使局部 pH 降低,增强 TiO₂的光吸收(pH 从 7 降至 3 时,光吸收边红移 50nm),同时促进 H⁺在活性位点的还原;而在 VOCs 降解中,OH⁻的生成会抑制活性组分的烧结,提升系统稳定性。这种 “酸碱度 - 光热场" 的反馈调节,是维持反应持续进行的关键。

三、系统优势与应用前景

光致热协同催化反应系统的核心优势在于低能耗、高活性、宽适用性:相较于传统热催化,其可利用太阳能等清洁能源,降低能耗 30%-50%;相较于单一光催化,其通过局部高温突破热力学限制,使反应速率提升 1-3 个数量级。目前,该系统已在多个领域展现出应用潜力:

能源转化:光热催化制氢(利用太阳能将 H₂O 分解为 H₂,效率可达 15%-20%)、CO₂还原(将 CO₂转化为 CO、CH₄等燃料,选择性>90%);

环境治理:VOCs 降解(如甲苯、甲醛矿化率>95%)、水体污染物去除(如抗生素、重金属离子的降解率>90%);

化工合成:精细化学品制备(如光热催化苯乙烯氧化生成苯甲醛,选择性>98%)、低碳烷烃脱氢(如丙烷脱氢制丙烯,转化率提升 20%-30%)。

四、总结与展望

光致热协同催化反应系统通过 “光 - 热 - 催化" 的组件协同与多场耦合,突破了传统催化技术的性能瓶颈,其构建原理的核心是 “组件功能匹配" 与 “能量 - 反应协同",多场耦合机制则揭示了光、热、电、化学场之间的动态作用规律。未来,该领域的发展需聚焦三个方向:一是开发高效光致热 - 活性组分一体化材料,减少界面电荷损失;二是构建多场耦合的精准调控模型,实现反应性能的定向优化;三是推动系统的规模化应用,解决工业化过程中的传质、散热与稳定性问题。随着技术的不断突破,光致热协同催化有望成为能源与环境领域的核心技术之一。

产品展示

将太阳能转化为热能,并将其转化为化学能的催化反应,光热催化反应。根据能量转换路径以及热能和电子激发起到催化反应作用程度的不同,将光热催化分类为光辅助热催化,热辅助光催化以及光热协同催化。

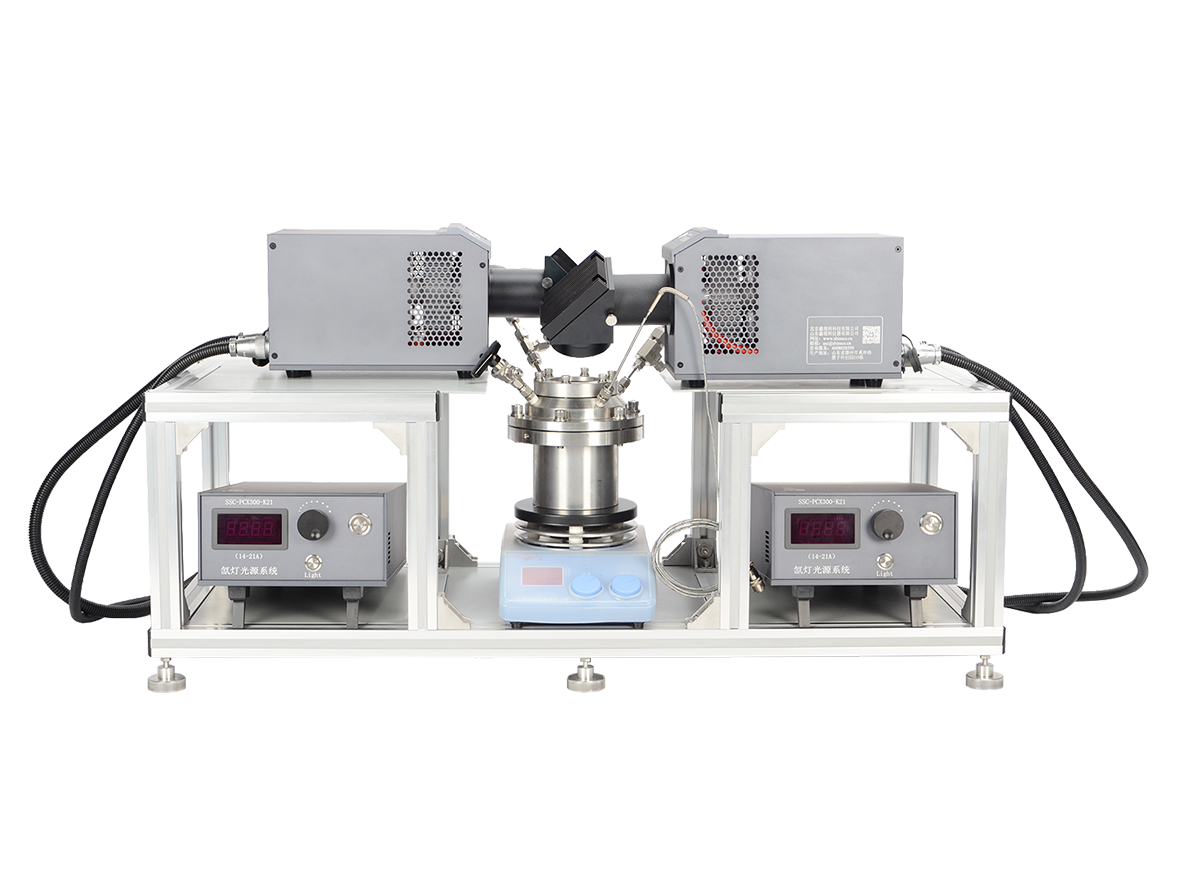

SSC-PTCR光致热催化反应系统,实现了双光源照射,提高了光致热的能量输出,加快光催化实验的进度,可以实时监测催化剂温度;配套的质量流量PLC控制系统,实现各种反应气体的任意匹配,更有利于实验的调整,配方的研发。

SSC-PTCR光致热催化反应系统,配合控温和磁力搅拌器,直接升级为釜式光热催化系统,可以实现一机多用,多种体系下评价催化剂的活性。

产品优势:

1)、自主研发控温系统,杜绝温度过冲;

2)、配置蓝宝石晶体窗口,具有高强度、高硬度,耐高温、耐磨擦、耐腐蚀,透光性能好、电绝缘性能优良;

3)、内部磁力搅拌;

4)、内含粉末催化剂放置平台,气体与催化剂充分接触;

5)、釜体内部即可实现气固反应,也可以实现气液反应;

6)、实现在高压(<5MPa)高温(<250℃)下的材料催化;

7)、法兰双线密封技术,解决密封泄漏问题;

8)、配置高质量针型阀、三通球阀、压力表,实现了灵活控制釜体压力;

9)、配置安全卸荷阀,给实验安全环境又添了一道安全;

10)、釜内配置有报警,当出现超温、超压情况时,自动切断加热电源,让操作更安全;

11)、反应釜还采用双线槽柔性密封,良好的密封结构解决了搅拌存在的泄露问题,使整个介质和搅拌部件处于密封的状态中进行工作,因此更适合用于各种易燃易爆、贵重介质及其它渗透力强的化学介质进行搅拌反应。